Geschriebenes

Verhältnis von FORM und INHALT als STIL

Die Welt

Was ist die Welt und ihr berühmtes Glänzen ?Was ist die Welt und ihre ganze Pracht ?

Ein schnöder Schein in kurzgefaßten Grenzen,

Ein schneller Blitz bei schwarzgewölkter Nacht,

Ein buntes Feld, da Kummerdisteln grünen,

Ein schön Spital, so voller Krankheit steckt,

Ein Sklavenhaus, da alle Menschen dienen,

Ein faules Grab, so Alabaster deckt.

Da ist der Grund, darauf wir Menschen bauen

Und was das Fleisch für einen Abgott hält.

Komm, Seele, komm und lerne weiter schauen,

Als sich erstreckt der Zirkel dieser Welt!

Streich ab von dir derselben kurzes Prangen,

Halt ihre Lust für eine schwere Last:

So wirst du leicht in diesen Port gelangen,

Da Ewigkeit und Schönheit sich umfaßt.

Christian Hofmann von Hofmannswaldau 1617 -1697

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort

Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort.

Sie sprechen alles so deutlich aus:

Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,

und hier ist Beginn, und das Ende ist dort.

Sie sprechen alles so deutlich aus:

Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus,

und hier ist Beginn, und das Ende ist dort.

Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott,

sie wissen alles, was wird und war;

kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;

ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.

Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern.

Die Dinge singen hör ich so gern.

Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm.

Ihr bringt mir alle die Dinge um.

Rainer Maria Rilke

(1875 – 1926)

sie wissen alles, was wird und war;

kein Berg ist ihnen mehr wunderbar;

ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.

Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern.

Die Dinge singen hör ich so gern.

Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm.

Ihr bringt mir alle die Dinge um.

Rainer Maria Rilke

(1875 – 1926)

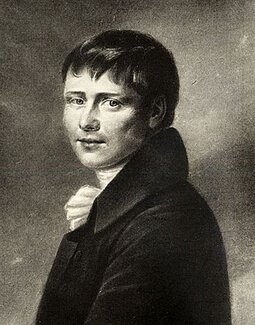

Ernst Stadler

Form ist Wollust

Form und Riegel mußten erst zerspringen,

Welt durch aufgeschlossne Röhren dringen:

Form ist Wollust, Friede, himmlisches Genügen,

Doch mich reißt es, Ackerschollen umzupflügen.

Form will mich verschnüren und verengen,

Doch ich will mein Sein in alle Weiten drängen –

Form ist klare Härte ohn' Erbarmen,

Doch mich treibt es zu den Dumpfen, zu den Armen,

Und in grenzenlosem Michverschenken

Will mich Leben mit Erfüllung tränken.

* 11. 8. 1883 Colmar, ⚔ 30. 10. 1914

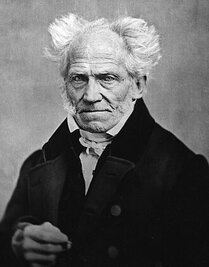

ARTHUR SCHOPENHAUER Über Schriftstellerei und Stil (Ausıüge)

§. 232. Der Stil ist die Physiognomie des Geistes. Sie ist untrüglicher als die des Leibes. Fremden Stil nachahmen heißt eine Maske tragen. Wäre diese auch noch so schön, so wird sie, durch das Leblose, bald insipid (abgeschmackt (Anm. des Hrsg.) und unerträglich; so daß selbst das häßlichste lebendige Gesicht besser ist. Damm gleichen denn auch die lateinisch schreibenden Schriftsteller, welche den Stil der Alten nachahmen, doch eigentlich den Masken: man hört nämlich wohl was sie sagen; aber man sieht nicht auch dazu ihre Physiognomie, den Stil. Wohl aber sieht man auch diese in den lateinischen Schriften der Selbstdenker, als welche sich zu jener Nachahmung (abgeschmackt nicht bequemt haben, wie z.B. Skotus, Erigena, Petrarca, Bako, Kartesius, Spinoza, u.a.m. Affektation im Stil ist dem Gesichterschneiden zu vergle chen. Die Sprache, in welcher man schreibt, ist die Nationalphysio-gnomie: sie stellt große Unterschiede fest - von der Griechischen bis zur Karaibischen. - Stilfehler soll man in fremden Schriften entdecken, um sie in den eigenen zu vermeiden.

§. 283. (. . .) Belustigend ist es, zu sehn, wie, zu diesem Zwecke, bald diese bald jene Manier versucht wird, um sie als eine den Geist vorstellende Maske vorzunehmen, welche dann auch wohl auf eine Weile die Unerfahrenen täuscht, bis auch sie eben als tote Maske erkannt, verlacht und dann gegen eine andere vertauscht wird. Da sieht man Schriftsteller bald dithyrambisch, wie besoffen, und bald, ja schon auf der nächsten Seite, hochtrabend-, ernst-, gründlich-gelehrt, bis zur schwerfälligsten, kleinkauendsten Weitschweifigkeit, gleich der des Weiland Christian Wolff, wiewohl im modernen Gewande. Am längsten aber hält die Maske der Unverständlichkeit vor, jedoch nur in Deutschland, als wo sie, von Fichte eingeführt, von Schelling vervollkommnet, endlich in Hegel ihren höchsten Klimax erreicht hat: stets mit glücklichstem Erfolge. Und doch ist nichts leichter, als so zu schreiben, daß kein Mensch es versteht; wie hingegen nichts schwerer, als bedeutende Gedanken so auszudrücken, daß Jeder sie verstehn muß. Alle oben angeführten Künste nun aber macht die wirkliche Anwesenheit des Geistes entbehrlich: denn sie erlaubt, daß man sich zeige, wie man ist, und be- stätigt allezeit den Ausspruch des Horaz: 2 Bezug: „den Schein des Geistes hervorzubringen, um den so schmerzlich gefühlten Mangel desselben zu ersetzen" (Anm. des Hrsg.).

HEINRICH von Kleist:

Brief eines Dichters an einen anderen

Mein teurer Freund! Jüngsthin, als ich

dich bei der Lektüre

meiner Gedichte fand, verbreitetest du

dich, mit außerordentlicher Beredsamkeit, über die Form, und unter beifälligen

Rückblicken über die Schule, nach der ich mich, wie du vorauszusetzen beliebst,

gebildet habe; rühmtest du mir auf eine Art, die mich zu beschämen geschickt

war, bald die Zweckmäßigkeit des dabei zum Grunde liegenden Metrums, bald den

Rhythmus, bald den Reiz des Wohlklangs und bald die Reinheit und Richtigkeit

des Ausdrucks und der Sprache überhaupt.

Erlaube mir, dir zu sagen, daß dein Gemüt

hier auf Vorzügen verweilt, die ihren größesten Wert dadurch bewiesen haben

würden, daß du sie gar nicht bemerkt hättest. Wenn ich beim Dichten in meinen

Busen fassen, meinen Gedanken ergreifen, und mit Händen, ohne weitere Zutat, in

den deinigen legen könnte: so wäre, die Wahrheit zu gestehn, die ganze innere

Forderung meiner Seele erfüllt. Und auch dir, Freund, dünkt mich, bliebe nichts

zu wünschen übrig: dem Durstigen kommt es, als solchem, auf die Schale nicht

an, sondern auf die Früchte, die man ihm darin bringt. Nur weil der Gedanke, um

zu erscheinen, wie jene flüchtigen, undarstellbaren, chemischen Stoffe, mit

etwas Gröberem, Körperlichen, verbunden sein muß: nur darum bediene ich mich,

wenn ich mich dir mitteilen will, und nur darum bedarfst du, um mich zu

verstehen, der Rede. Sprache, Rhythmus, Wohlklang usw., und so reizend diese

Dinge auch, insofern sie den Geist einhüllen, sein mögen, so sind sie doch an

und für sich, aus diesem höheren Gesichtspunkt betrachtet, nichts, als ein

wahrer, obschon natürlicher und notwendiger Übelstand; und die Kunst kann, in

Bezug auf sie, auf nichts gehen, als sie möglichst verschwinden zu machen. Ich

bemühe mich aus meinen besten Kräften, dem Ausdruck Klarheit, dem Versbau

Bedeutung, dem Klang der Worte Anmut und Leben zu geben: aber bloß, damit diese

Dinge gar nicht, vielmehr einzig und allein der Gedanke, den sie einschließen,

erscheine. Denn das ist die Eigenschaft aller echten Form, daß der Geist

augenblicklich und unmittelbar daraus hervortritt, während die mangelhafte ihn,

wie ein schlechter Spiegel, gebunden hält, und uns an nichts erinnert, als an

sich selbst. Wenn du mir daher, in dem Moment der ersten Empfängnis, die Form

meiner kleinen, anspruchslosen Dichterwerke lobst: so erweckst du in mir, auf

natürlichem Wege, die Besorgnis, daß darin ganz falsche rhythmische und

prosodische Reize enthalten sind, und daß dein Gemüt, durch den Wortklang oder

den Versbau, ganz und gar von dem, worauf es mir eigentlich ankam, abgezogen

worden ist. Denn warum solltest du sonst dem Geist, den ich in die Schranken zu

rufen bemüht war, nicht Rede stehen, und grade wie im Gespräch, ohne auf das

Kleid meines Gedankens zu achten, ihm selbst, mit deinem Geiste,

entgegentreten? Aber diese Unempfindlichkeit gegen das Wesen und den Kern der

Poesie, bei der, bis zur Krankheit, ausgebildeten Reizbarkeit für das Zufällige

und die Form, klebt deinem Gemüt überhaupt, meine ich, von der Schule an, aus

welcher du stammst; ohne Zweifel gegen die Absicht dieser Schule, welche selbst

geistreicher war, als irgend eine, die je unter uns auftrat, obschon nicht

ganz, bei dem paradoxen Mutwillen ihrer Lehrart, ohne ihre Schuld. Auch bei der

Lektüre von ganz anderen Dichterwerken, als der meinigen, bemerke ich, daß dein

Auge (um es dir mit einem Sprichwort zu sagen) den Wald vor seinen Bäumen nicht

sieht. Wie nichtig oft, wenn wir den Shakespeare zur Hand nehmen, sind die

Interessen, auf welchen du mit deinem Gefühl verweilst, in Vergleich mit den

großen, erhabenen, weltbürgerlichen, die vielleicht nach der Absicht dieses

herrlichen Dichters in deinem Herzen anklingen sollten! Was kümmert mich, auf

den Schlachtfeldern von Agincourt, der Witz der Wortspiele, die darauf

gewechselt werden; und wenn Ophelia vom Hamlet sagt: „welch ein edler Geist

ward hier zerstört!“ - oder Macduff vom Macbeth: „er hat keine Kinder!“ - Was

liegt an Jamben, Reimen, Assonanzen und dergleichen Vorzügen, für welche dein

Ohr stets, als gäbe es gar keine andere, gespitzt ist? -Lebe wohl!